Per un approfondimento di tutti gli argomenti trattati, consigliamo la lettura del libro Psicoanalisi e Scienza Cognitiva. Una Teoria del Codice Multiplo di Wilma Bucci, pubblicato da Giovanni Fioriti Editore. Per un ulteriore approfondimento invitiamo alla consultazione del sito: thereferentialprocess.org.

Con Processo Referenziale si definisce un'insieme di fasi funzionali teorizzate da Wilma Bucci (1997) che descrivono il processo cognitivo del portare materiale non-verbale, che esiste fuori e dentro la consapevolezza, in una forma traducibile con il linguaggio. Il processo è bidirezionale, in quanto le entità semantiche per loro natura verbali (come le parole pronunciate da altri o quelle che leggiamo) possono essere tradotte nella loro forma non verbale. Il processo referenziale incorpora tre principali componenti o fasi: arousal, simbolizzazione e riorganizzazione. Le tre fasi avvengono spesso in ordine, anche se alcune di loro possono presentarsi recidivamente, specialmente le fasi di simbolizzazione e riorganizzazione. La ricerca empirica (Kingsley, 2010; Khan, Murphy, Bucci & Maskit, 2010) ha evidenziato che le componenti del processo referenziale sono distinguibili attraverso il livello di Attività Referenziale, per come questo viene misurato dal WRAD (Weighted Referential Activity Dictionary, approfondito più sotto) o dal metodo di accordo tra i giudici. Ogni livello del processo è definito dal suo variabile grado di connessione tra sistemi verbali e non e tra sistemi simbolici e subsimbolici.

Nella fase di arousal, il materiale che è alla periferia o fuori dalla consapevolezza viene attivato. Questo include agitazioni somatiche, percezione di materiale sensoriale, attivazione di uno schema emozionale ed eccitazione per un piano d’azione motoria. Il materiale che è aroused esiste all'interno della vasta personalità dell’individuo, nei fondamenti delle memorie e della conoscenza; la sensazione o l’emozione è qui indifferenziata e non può ancora essere descritta o pensata in termini verbali. In altre parole, si può dire che la fase di arousal è dominata dal sistema subsimbolico non verbale. Man mano che il materiale attivato è gradualmente processato, viene collezionato e classificato in un’immagine prototipica o un piano d'azione. Questo avviene nella parte preliminare della fase di simbolizzazione, in cui il materiale è portato in forma simbolica ma non ancora espresso via linguaggio - le irrequietezze del poeta possono evocare immagini specifiche nella sua immaginazione; lo scienziato può avere esperienza del suo momento eureka!

Il materiale subsimbolico incubato fuori dalla consapevolezza assume una forma più accessibile: spesso è un pensiero che s'intromette e s'avverte come se venisse da fuori. Questo materiale è poi connesso alla forma verbale nella fase di simbolizzazione. Una volta che un’idea raggiunge lo stadio di simbolizzazione verbale può essere rielaborata all'interno del sistema: si chiama fase di riorganizzazione. Durante questa fase, le idee creative possono essere rifinite e solidificate, ed emozioni e memorie possono essere analizzate per il loro significato globale e personale. La ricostruzione che accade durante questa fase incoraggia la crescita psicologica e lo sviluppo personale, e da nuove domande, pensieri e sensazioni può iniziare un nuovo il processo referenziale.

Rilevanza del Processo Referenziale nella ricerca in psicoterapia

Quello del processo referenziale non solo è un modello cognitivo generale utile a spiegare attività psichiche come lo sviluppo di idee creative o il problem solving. Infatti, si è rivelato d’aiuto anche in relazione all'indagine sul processo in psicoanalisi e psicoterapia. Gli studi che hanno analizzato trascrizioni di sessioni psicoterapeutiche utilizzando le misure dell’Attività Referenziale hanno dimostrato che le tre fasi del processo referenziale non solo sono identificabili attraverso le diverse qualità linguistiche che le contraddistinguono, ma rappresentano anche indicatori di forza che permettono di comprendere quanto la narrazione del paziente è connessa alla sua esperienza emozionale (Khan et al., 2010; Kingsley, 2010). Durante una sessione di psicoterapia, la fase di arousal ne caratterizza tipicamente i primi momenti, in cui il paziente colleziona pensieri ed emozioni sul terapeuta. Disfluenze linguistiche (es. ehmm o boh) e false partenze sono comuni quando il paziente cerca di trovare le parole per descrivere le sue sensazioni. Non appena il materiale subsimbolico si organizza in una forma accessibile, il paziente può collegargli una fantasia, un sogno o una memoria che gli viene in mente, oppure può descrivere alcune sensazioni derivanti dall'interazione con il terapeuta. Alcune narrazioni raggiungono la fase di simbolizzazione all’interno della sessione, mostrandoci il momento in cui l’Attività Referenziale è al suo punto più alto. È probabile che il paziente verbalizzi il materiale legato alla sua esperienza emozionale attivato durante la sessione. Dopo aver collegato un sogno o una memoria personale alla sua esperienza emozionale, il terapeuta può guidare il paziente alla ristrutturazione degli eventuali conflitti. In uno studio di validazione clinica, usando segmenti casuali tratti dai trascritti di alcune sessioni psicoanalitiche, Kingsley (2010) ha comparato le tre fasi del processo referenziale, identificate tramite i valori ottenuti grazie al metodo di accordo tra giudici, con il livello di Attività Referenziale per come viene misurato dal WRAD e da altri dizionari computerizzati disponibili nel DAAP.

Lo studio ha dimostrato che esistono segnali linguistici distinti per ognuna delle tre fasi. La fase di arousal è caratterizzata da disfluenze linguistiche e da ricerche e sforzi che avvengono dentro il sistema subsimbolico. Nella fase di arousal, la presenza di riflessività è bassa. La fase di simbolizzazione è caratterizzata da alti livelli di Attività Referenziale, che crescono man mano che il paziente va avanti a raccontare nel corso della sessione. C’è una minor presenza di parole affettive e bassi livelli di sensazioni implicate. Infine, durante la fase di riorganizzazione, man mano che il paziente fa valutazioni e lavora tramite il significato personale della storia ora connessa, c’è una maggior occorrenza di riflessività ed etichette affettive dotate di una specifica valenza, che includono affetti positivi e negativi.

Una parola sulla teoria del Processo Referenziale

Le componenti del processo referenziale sono da considerarsi elementi di un processo sequenziale. Non ci si aspetta che ogni passaggio occorra necessariamente, e nemmeno che, se presente, occorra in ordine. Un paziente in una seduta di psicoterapia può non raggiungere mai la fase riorganizzativa; talvolta può rimanere completamente bloccato in fase di arousal, o in altri casi può muoversi rapidamente avanti e indietro tra la fasi di simbolizzazione e riorganizzazione. In ogni caso, la teoria afferma che una psicoterapia sarà più efficace all'occorrenza di queste tre fasi, specialmente se avvengono all'interno di una singola sessione, in una serie di sessioni o con qualche progressione e indietreggiamento all'interno di una seduta singola.

L'Attività Referenziale

L'Attività Referenziale è un processo di collegamento bidirezionale attraverso cui tutti i tipi di esperienza non-verbale, incluse immaginazione ed esperienze emozionali, sono connesse alle parole. Come conseguenza, la connessione avviene anche nell'esperienza interiore dell'ascoltatore. Alti livelli di Attività Referenziale vanno di pari passo con la descrizione di esperienze presenti e passate che sono sperimentate dal parlante ad un livello profondo. Spesso, quando richiamiamo alla memoria un particolare vissuto o un sogno, ci sentiamo come se tornassimo a quel momento e sperimentassimo nuovamente emozioni e sensazioni dell'evento originale. La memoria di una caviglia slogata, per esempio, può farci rabbrividire e flettere nuovamente il piede. Il dolore fisico (sensazione) e la paura (emozione) dell'essere infortunati riemerge ed è provato di nuovo. Un parlante che utilizza un linguaggio con un alto livello di Attività Referenziale può fare una descrizione come la seguente: "Non sopporto la frutta ammaccata. Mi dà i brividi. Ho preso quell'ananas ed era gradevole alla vista, e con le dita ne ho toccato l'interno, quel marrone, melmoso, quella cosa pastosa, mi si è rivoltato lo stomaco" (Bucci, Kabasakalian-McKay & the RA Research Group, 1992, p. 47). In questo esempio, il parlante sta descrivendo un'esperienza in un modo che è facilmente immaginabile - l'immagine visiva del frutto, del suo interno, perfino la repulsione fisica provata. C'è la sensazione di una solida, vivida connessione con la memoria. Al contrario, un linguaggio basso in Attività Referenziale manca di dettagli e senso di immediatezza, e tende ad essere più astratto e generale. Il seguente ne è un esempio: "Amo le persone e mi piace stare con loro. E adesso mi sento male perché non sono con loro e non posso fare le cose che vorrei fare. Ma sto guardando avanti per un futuro più felice e salutare, e non so cos'altro dire. Di cos'altro posso parlare? Guardi, ho avuto una vita piena, penso. Ho lavorato praticamente tutta la vita e amo le persone" (Bucci, Kabasakalian-McKay & the RA Research Group, 1992, p. 54). In questo esempio, è difficile farsi un'immagine ben definita di ciò che il parlante sta dicendo. Come ascoltatori non siamo sicuri di quello che il parlante intende quando parla di "amare le persone," di cosa intende quando dice che "non è con loro" o di cosa intende quando parla di un "futuro più felice" e "una vita piena." Ci sono parecchi riferimenti vaghi e la sensazione dominante è che il parlante non sia connesso alle sue emozioni.

L'utilizzo di un linguaggio alto in Attività Referenziale permette al parlante di dipingere un'immagine chiara e definita anche nella mente dell'ascoltatore, che inoltre diventa in grado di sperimentare i sentimenti che sottostanno al parlato. Altro aspetto particolarmente utile dell'Attività Referenziale è il fatto che sia una variabile quantitativa - quindi misurabile - già analizzata in un ampio range di contesti e ricerca empirica. Di seguito è presentata una panoramica di come l'Attività Referenziale viene misurata, e della ricerca svolta utilizzando questa variabile.

Misurare l'Attività Referenziale

Sono stati sviluppati due metodi per misurare l'Attività Referenziale. Il primo, utilizzato nella maggior parte degli studi, è stato quello dell'accordo tra guidici in relazione a quattro aspetti standard legati alla qualità del linguaggio: chiarezza, concretezza, specificità ed immaginazione. Il primo modello empirico computerizzato è stato sviluppato da Mergenthaler e Bucci (1999); questo è stato poi modificato ed incrementato così da includere un dizionario con pesi variabili sviluppato da Wilma Bucci e Bernard Maskit. Il nuovo modello computerizzato, creato da più di mille segmenti precedentemente valutati da alcuni giudici, è stato chiamato Weighted Referential Activity Dictionary (WRAD). Il dizionario copre approssimativamente l'85% delle 140.000 parole presenti nei segmenti da cui è nato, e si correla con i punteggi dei giudici vicino a 0.5 o 0.6 (Bucci & Maskit, 2006). Più di cento studi sono stati condotti utilizzando le misure dell'Attività Referenziale, diversi anche in lingua italiana, utilizzando il programma ed i dizionari appositamente tarati per la lingua. Studi recenti hanno dimostrato che le misure di Attività Referenziale condividono una sostanziale varianza con le misure finalizzate alla valutazione della memoria episodica (Bucci, Maskit & Murphy, 2009); infatti, persone con danneggiamenti della memoria episodica, come persone affette da schizofrenia (Lewis, Murphy & Hanakawa, 2009) o demenza di Alzheimer (Nelson & Polignano, 2009), si differenziano dai soggetti non clinici anche attraverso queste misure.

Teoria Del Codice Multiplo

La Teoria del Codice Multiplo (TCM) è basata su una visione degli esseri umani come possessori di sistemi multipli di esperienza ed elaborazione delle informazioni che ricavano dal mondo, e su una sostanziale (ma comunque incompleta) integrazione di questi sistemi (Bucci, 1997). Sulla base del lavoro di Allan Paivio, Bucci (1985) ha sviluppato inizialmente una teoria del codice duale, con un sistema di elaborazione verbale e uno di elaborazione non-verbale, connesse da un processo referenziale. A differenza di Paivio, il lavoro di Bucci enfatizza la natura incompleta della connessione tra questi sistemi, e l’importanza fondamentale dell’elaborazione emozionale, in particolare per il sistema non-verbale. Questo aspetto l’ha portata a sviluppare una TCM che include la distinzione tra simbolico e subsimbolico e quella tra elaborazione verbale e non-verbale. Potenzialmente esistono dunque quattro domini d’esperienza.

In accordo con l’approccio classico della psicologia cognitiva, i simboli sono entità che si riferiscono ad altre entità e hanno la capacità di essere combinati fra loro, di modo che un set finito di elementi possa generare una serie infinita di unità semantiche. I simboli possono essere immagini o parole. La visione di un'architettura simbolica della mente è stata recentemente accettata come approccio dominante nel panorama delle scienze cognitive e nello studio sull'intelligenza artificiale. L’architettura simbolica classica segue il disegno generale del computer di von Neuman e include alcune versioni di unità elaborative come le memorie buffer, la memoria a breve termine, la memoria a lungo termine e le strutture di controllo che gestiscono l’operazione e integrazione di questi processi di elaborazione (Bucci, 1997). Di recente, sono stati sviluppati alcuni modelli basati su architetture più ampie, modelli denominati subsimbolici, connessionisti o paralleli nel processo di elaborazione (Parallel Distributed Processing). Questi modelli enfatizzano la rappresentazione e l’elaborazione in cui gli elementi non sono più elaborati singolarmente e l’organizzazione non è categorica: l’elaborazione avviene simultaneamente in canali paralleli. Le architetture subsimboliche gestiscono (spesso al di fuori della coscienza) la serie di rapide e complesse computazioni senza utilizzare metriche, dimensioni o unità definite, e guidano molte azioni comuni che tutti i giorni compiamo nella nostra vita – quando c'immettiamo in coda trovando traffico, quando prendiamo un libro pesante da uno scaffale o raccogliamo un pezzo di carta che è caduto dietro la scrivania: non pensiamo neanche lontanamente agli atti che stanno dietro questo processo. Ogni volta, un ampio numero di processi sembrano stabilire, insieme e correttamente, il modo in cui ci entriamo in contatto. La posizione dell’oggetto, la nostra postura in un particolare momento, altri oggetti che possiamo impugnare, le dimensioni, la forma, l’anticipazione del peso, la presenza di ogni ostacolo che potremmo incontrare sulla via e c'impedisce il contatto... tutti questi fattori determinano congiuntamente l’esatto metodo che useremo per entrare in contatto e cogliere l'oggetto del nostro interesse (McClelland, Rumelhart, & Hinton, 1989, p.4).

Insieme al dominio di studio di queste architetture simboliche, apprendimento verbale e modelli di comportamento verbale sono oggetto di studio della cognizione umana dai tempi di Watson (1913), passando per la rivoluzione cognitiva degli anni Sessanta. Nonostante gli aspetti verbali e simbolici del funzionamento mentale sono domini di studio importanti, ci sono altre aree del funzionamento mentale non-verbale e appartenenti al dominio subsimbolico che necessitano una comprensione. Dalla rivoluzione cognitiva, e più di recente attraverso lo sviluppo tecnologico e le tecniche di imaging, è stato fatto un ampio numero di progressi nella comprensione dell’elaborazione non-verbale e subsimbolica. Tuttavia, poco lavoro è stato svolto per spiegare come tutti e quattro i domini interagiscano per produrre un’esperienza unificata della vita mentale. Questi domini devono essere compresi a fondo e integrati in una teoria complessiva del funzionamento mentale. La TCM è un tentativo di farli convivere all'interno dello stesso modello. Il dominio verbale simbolico riguarda quegli aspetti del funzionamento mentale che appartengono alle parole e al linguaggio, in quanto unità discrete di significato combinate insieme per formare rappresentazioni sempre più complesse. Il dominio non-verbale simbolico riguarda le immagini e le rappresentazioni di oggetti ed eventi che non hanno la forma del linguaggio verbale. In aggiunta alle immagini visive, queste includono immagini e percezioni ricavate da altri sensi. Il dominio subsimbolico non-verbale indirizza molte delle esperienze citate in precedenza da McClelland, Rumelhart & Hinton, ed inoltre riguarda esperienze come l’intuizione o la comunicazione emozionale tra individui.

Il dominio subsimbolico verbale è stato scoperto e studiato per ultimo. Riguarda gli aspetti non simbolici del linguaggio come la prosodia, la metrica, il ritmo e le qualità fonemiche. Fin da Köhler c’è stata un'evidenza crescente relativamente al fatto che il suono delle parole ha spesso una relazione inerente con l’oggetto che rappresentano; per questo, le parole non possono essere adeguatamente capite se considerate puri simboli astratti assegnati arbitrariamente alle cose.

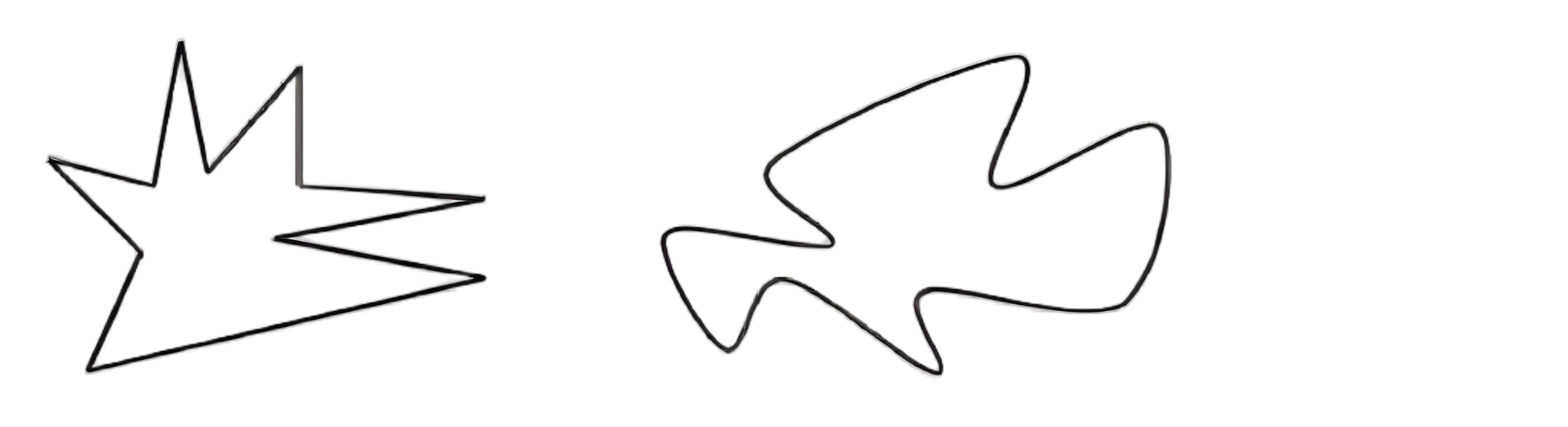

Guardando questa immagine, disegnata da Köhler (1929; 1947), immaginate di dire ad una persona: “una delle due figure si chiama Bouba, l’altra Kiki. Provate a capire quale è quale.” Il 95% delle persone sceglierà il nome Kiki per l’immagine di sinistra e il nome Bouba per quella di destra, anche se è la prima volta che la vedono. Un sottocampo della linguistica conosciuto come "simbolismo del suono” ha questo dominio come principale area d’osservazione. Il neurologo V.S. Ramachandran usa lo stesso esempio di qui sopra come illustrazione delle sue teorie sui fondamenti neurologici ed evoluzionistici del linguaggio.

Schemi Emozionali

Gli schemi emozionali sono strutture psichiche che danno forma alla nostra personalità individuale, e influenzano il modo con cui interagiamo con le altre persone, e interpretiamo le nostre reazioni, esperienze o emozioni. Le rappresentazioni schematiche di questo tipo sono simili ai concetti che conosciamo come "rappresentazioni degli oggetti," o come quelli che Bowlby (1969) definisce "modelli di lavoro" e Stern (1985) "concetti di rappresentazione dell’interazione generalizzata". Sono peraltro simili alle formulazioni di Freud dei concetti di transference (Freud, 1912). Durante l’infanzia, gli schemi emozionali si sviluppano man mano che il bambino impara sia ad interpretare che a regolare le emozioni tramite le interazioni con le figure più importanti. Attraverso attività come il gioco e l’alimentazione, il bambino inizia a provare emozioni in reazione al contesto di riferimento e nell’interazione con altre persone. La figura di riferimento primaria aiuta il bambino a regolare la sua esperienza emozionale attraverso l'imitazione delle reazioni del bambino, che in questo modo viene rifornito di feedback emozionali grazie ai gesti, alle espressioni facciali e al tono della voce. Per esempio, i conflitti derivanti dalle emozioni negative possono essere risolti dai genitori nel momento in cui sgridano il bambino, che interiorizza questa esperienza e diventa abile a fronteggiare queste emozioni con le proprie risorse interiori. Interazioni interpersonali ripetute di questo tipo aiutano il bambino a sviluppare una personalità emozionale unica, e gettano le basi strutturali per la sua persona nel futuro. Tutto ciò avviene grazie all'interpretazione affettiva e ad una corretta decodificazione delle aspettative associate alle relazioni interpersonali. Gli schemi emozionali, come gli altri schemi mnemonici, sono costruiti su informazioni apprese da esperienze ripetute e quindi apprese dalla storia passata dell'individuo. Gli schemi emozionali sono distinti da altri schemi di memoria perché derivano prevalentemente dall’interazione interpersonale, e sono gestiti dal quel nucleo affettivo costituito da esperienze somatiche, sensoriali e motorie. Segnali come l’aumento del battito cardiaco, dei livelli di energia o l’attivazione dei muscoli facciali usati in un sorriso servono a costruire una mappa somatica dell’esperienza emozionale, che va dalla nascita e prosegue attraverso le fasi di vita. Gli schemi emozionali ricevono ulteriore elaborazione in base al tempo e all’esperienza, ed eventualmente si trasformano in complesse organizzazioni che preparano il terreno per l’organizzazione strutturale della personalità.I particolari degli eventi personali passati che contribuiscono allo sviluppo di differenti schemi emozionali sono generalmente inconsci e non-verbali o, se vogliamo dirlo nei termini della TCM, esistono nel regno del subsimbolico non-verbale. Uno schema emozionale può essere attivato e portato alla consapevolezza quando una porzione dello schema agisce come innesco – può essere una faccia familiare, un certo odore, o una particolare sensazione somatica che rimanda ad un evento passato carico emotivamente. Quando ciò accade, è possibile focalizzarsi su una particolare memoria saliente da un punto di vista emozionale, e connettere lo schema emotivo al linguaggio utilizzando la memoria come conduttore. Quando questa connessione è forte, siamo in grado di dire che le parole e gli schemi emozionali fanno riferimento l’uno all’altro, o, in altre parole, che c’è un’alta AR. (Bucci, 1997)

Narrazione e Attività Referenziale

La narrazione è una forma di discorso usata in tutte le lingue per narrare gli episodi passati, richiamati o immaginati. Si sviluppa durante l’infanzia ed è parte di tutta la competenza linguistica inconscia del parlante adulto. Come ha notato il linguista Labov (1997), le storie “possono trasferire l’esperienza del narratore all’audience, grazie alla proprietà unica e definitoria delle narrative personali, che sono eventi di cui si ha esperienza quando al narratore diventano consci” (p. 145). L’esperienza dell’ascoltatore è la raccolta della successione di eventi sperimentati dal parlante. Nelle storie, il linguaggio episodico riflette il ricordo e il parlante lo comunica a sé stesso e all’ascoltatore. Studi storici e sul linguaggio hanno scoperto che le narrazioni orali spontanee, o storie, possiedono un discorso grammaticalmente distinto dal discorso del qui ed ora. Questa struttura include tipicamente quattro sezioni: un (1) Abstract, che sintetizza quello di cui la storia tratta; (2) un Orientamento al chi, cosa, quando e dove della storia; (3) una fase di Complicazione dell’azione, in cui si spiega è successo (che spesso porta ad una fase di Picco e ad una Risoluzione); e una (4) Coda, o una ripresa della storia, con un ritorno alla situazione attuale del parlante (Fleischmann, 1990; Labov, 1972). In aggiunta, attraverso il processo compaiono segmenti di Valutazione che dimostrano il perché la storia è raccontata. Gli psicolinguisti (Clark, 1996) vedono questa struttura comune come prodotto dalla consapevolezza inconscia del paziente che guida l’ascoltatore dento, attraverso e fuori la rappresentazione cognitiva, o un modello di situazione di eventi passati o immaginati. Anche il rendiconto più breve del passato diventa una storia se contiene una sezione di Azioni Complicate – almeno due frasi in passato semplice, espresse in ordine cronologico, l’ordine degli eventi ricordati (Labov, 1997). Il discorso narrativo ha una qualità iconica: mima verbalmente gli eventi ricollezionati (Fleischman, 1990). La sequenza temporale è una caratteristica della memoria episodica (Chage, 1973; Tulving, 2001). Le neuroscienze hanno dimostrato l’importanza della codifica spaziale e temporale effettuata dall’ippocampo per la formazione e il richiamo di episodi mnemonici personali (Bohbot, 2007; Smith e Mizumori, 2006).

Come sottolineato da Fleischman (1990, p. 125), le storie “sono intrinsecamente strutturate con due cornici di tempo: il tempo della narrazione della storia e il tempo durante il quale gli eventi della storia si suppone abbiano avuto luogo.” Fleischman chiama queste due cornici temporali, rispettivamente, del Parlante-del-momento e della Storia-del-momento. Il discorso Storia-del-momento caratterizza l’Azione Complicata centrale e il successivo orientamento di essa, e può essere identificata da distinte modifiche grammaticali in tutte le lingue. Questa include un’inversione dei tempi contrassegnati e non contrassegnati (il tempo passato diventa comune, e il presente inusuale, o il tempo contrassegnato usato per segnare il Picco della storia); e un cambiamento sistematico di una parola dipendente dal contesto, così che il palante e l’ascoltatore capiscano automaticamente che “Io” ed “Ora,” per esempio, non si riferiscono alla situazione corrente ma ad un parlante ed un setting passato. In accordo con la ricerca psicolinguistica, la diversa grammatica della Storia-del-momento è un segno del diverso stato cognitivo in cui prlante e ascoltatore “immaginano insieme” (Clark, 1996) che gli eventi ridetti stiano accadendo ora. Un simile stato cognitivo avviene nell’atto spontaneo del gioco tra bambini e negli adulti che amano il teatro: il qui ed ora diventa meno saliente dell’altro tempo che è rappresentato. Questo è anche uno stato della mente in cui le persone entrano quando richiamano memorie episodiche personali: quello che Endel chiama il “viaggio nel tempo,” notando che la memoria episodica è “l’unico sistema mnemonico che permette alle persone di risperimentare il passato” (Tulving, 2001).

Narrazione come indicatore difensivo

A partire dal fatto che la narrazione del passato personale richiede la riattivazione di memorie episodiche in dettagli sequenziali, raccontare un passato sconvolgente senza narrarlo, rimanendo nell’adesso del parlante, può essere una difesa inconscia contro la riattivazione episodica. Nelson ha adattato la definizione di Labov (1997) di un discorso temporalmente sequenziale per misurare le variazioni fini che avvengono quando le persone si immergono nelle memorie di eventi passati angosciosi (guarda Nelson et al., 2008, 2009). In diversi studi empirici di ri-collezioni di memorie stressanti, Nelson e colleghi (2001, 2008, 2009; Shaw et al., 2001) hanno scoperto che la ri-narrazione di episodi passati dolorosi con piccole dosi o senza immersione narrativa (frasi temporalmente sequenziali come proporzione del discorso totale) era associata con alti punteggi della misura di personalità evitante. Al contrario, un’alta immersione narrativa caratterizza l’attivazione non-regolata della memoria episodica in pazienti che soffrono di disturbo post-traumatico da stress.

L’analisi narrativa e l’Attività Referenziale si sono sviluppate indipendentemente, rispettivamente dalla linguistica e dalla psicologia cognitiva. Ognuna ha scopi teorici per la misura dell’attivazione della memoria episodica e, per questo, le due misure dovrebbero essere altamente associate. Bucci (1995) trova una deformazione della struttura delle narrazioni che ci si sarebbe aspettati nei pazienti clinicamente depressi, e Mergenthaler & Bucci (1999) hanno discusso le connessioni teoriche tra il discorso narrativo e quello con alta Attività Referenziale. Il lavoro di Nelson sulle memorie depressive di giovani adulti ha fatto vedere che la narrazione è positivamente correlata con i punteggi di Imagery nel lettore, una delle sottoscale della misura dell’Attività Referenziale. In una comparazione diretta dei due metodi, sui trascritti di parlanti adolescenti che parlano del proprio passato stressante, i trascritti di lunghezza controllata sono stati analizzati per l’immersione narrativa, misurata come il numero di sequenze temporali parlate (Nelson et al., 2008). Le due misure sono correlate (r di Spearman = .69, p < .001, N = 55). Questi risultati supportano l’ipotesi secondo cui l’immersione narrativa e l’Attività Referenziale si valutano diversamente, ma si sovrappongono in quanto elementi implicati nell’attivazione di memorie episodiche

Discourse Attributes Analysis Program & DaapLAB

Il Discourse Attributes Analysis Program (DAAP) è un sistema computerizzato di analisi del testo creato da Bernard Maskit, le cui caratteristiche includono l'utilizzo di dizionari pesati e non, e i cui output includono misure basate su operatori di livellamento esponenziale. L'algoritmo è stato originariamente sviluppato in relazione alla teoria sul processo referenziale di Wilma Bucci; è stato utilizzato in un ampio range di studi psicologici e linguistici.

DaapLAB © nasce per venire incontro alle esigenze di terapeuti e supervisori, fornendo un software intuitivo, che implementi l'algoritmo DAAP. Integra una serie di funzioni a contorno che migliorano l'esperienza di utilizzo, quali un sistema di filtraggio automatico e regolabile per evidenziare le porzioni salienti della seduta, un sistema di link diretto parola-punteggio, valutazioni di covariazioni su estratti personalizzati del testo, e molto altro!